Histoire du premier « génome musical » – Dresser le génome de tout le patrimoine contemporain de la musique enregistrée, tel est le défi qu’a entrepris de relever un jeune musicien entrepreneur américain à l’orée des années 2000. Son initiative a débouché sur la création de la première radio interactive sur Internet. Une histoire presque 100 % américaine.

De l’été à l’automne, le journaliste Philippe Astor nous livre une série en huit épisodes sur l’histoire du streaming à travers ses entreprises pionnières. Une analyse riche et détaillée pour mieux comprendre comment ce marché s’est structuré, de ses balbutiements à aujourd’hui.

Retrouvez les autres épisodes :

L’amplitude vocale de Paul McCartney est réputée bien plus large que celle de John Lennon. « Sa chanson « Helter Skelter » en est un excellent exemple, qui permet de l’entendre pousser les limites de son registre aigu », écrit Steve Hogan, directeur des opérations musicales chez Pandora, un service de radio interactive américain lancé en 2005 sur Internet, dans un billet posté sur le blog de la compagnie. « John a tendance à employer un ton de voix graveleux et légèrement nasal », poursuit Steve Hogan. « On peut entendre le grain de sa voix sur les premières mesures de sa chanson « Don’t Let Me Down ». Il était également plus susceptible de modifier sa voix en utilisant des effets spéciaux comme la réverbération et le delay. Vous pouvez entendre ces effets sur certaines mélodies psychédéliques comme « I Am The Walrus » et « Lucy In The Sky With Diamonds ». »

Le « génome musical » au cœur du système de recommandation de Pandora

Dans la suite de son analyse comparée de la manière de composer des deux Beatles, Steve Hogan énumère tout ce qui peut les différencier : dans les paroles, le rythme, la mélodie, l’instrumentation. « Les mélodies de Paul étaient un peu plus complexes sur le plan de la composition », explique-t-il, citant en exemple la chanson « Martha My Dear », qui est construite à partir d’une série de phrases uniques, sans répétition, en continu (« through-composed »). Et alors que « John a une préférence marquée pour les rythmes ternaires », comme dans « Norvegian Wood » ou « You’ve Got To Hide Your Love Away », Steve Hogan note que « Paul s’oriente plus vers des rythmes de croches swingantes », par exemple dans « Michelle », ou « Got To Get You Into My Life ».

En matière d’instrumentation, John Lennon favorise plutôt une esthétique rock, avec beaucoup de guitare électrique, de riffs, de distorsion, et des percussions plus agressives, quand Paul McCartney opte plus souvent pour des orchestrations acoustiques à base de piano, de guitare sèche, de cuivres et de cordes. « Pour ce qui est des paroles, nous pouvons voir des différences évidentes. Celles de John ont plutôt tendance à être fantaisistes et abstraites, comme dans « Strawberry Fields Forever », tandis que celles de Paul montrent sa plus grande propension à écrire des chansons d’amour sentimentales, comme « And I Love Her » et « Here, There and Everywhere » », ajoute Steve Hogan.

Génome musical

Tous ces éléments de différenciation des styles de chant et d’écriture de John Lennon et Paul McCartney, Steve Hogan les a extraits du « génome musical » de Pandora : une base de données propriétaire à l’élaboration de laquelle il a contribué depuis l’origine en tant qu’analyste musical, et qui est au cœur du système de recommandation du service américain de radio interactive. C’est sur ce génome musical que s’appuient les algorithmes de Pandora pour programmer automatiquement, à partir du nom d’un artiste, d’un genre musical ou du titre d’une chanson, des millions de radios musicales personnalisées, que les américains écoutent dans leur voiture, sur leur téléphone mobile, sur leur ordinateur ou leurs enceintes connectées.

Établir l’ADN de chaque chanson à travers une multitude d’attributs

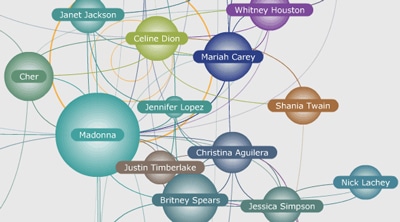

Pour l’inventeur de Pandora, Tim Westergren, tout commence fin 1999, quand lui vient l’idée, sans qu’il mesure vraiment l’ampleur de la tâche, de relever un défi complètement fou : celui de dresser le génome musical de l’essentiel du patrimoine musical enregistré contemporain, en établissant l’ADN de chaque chanson, et en capturant l’essence de la musique au niveau le plus fondamental, à travers une multitude d’attributs de plus ou moins forte intensité. « Ces attributs couvrent tous les détails granulaires de la mélodie, de l’harmonie, du rythme ; la forme de la composition ; et les paroles. Je pense que ce sont les couleurs primaires, les premiers éléments distinctifs d’une chanson. Il y a par exemple plus de 30 attributs qui décrivent la voix seule : le vibrato, l’amplitude, l’ornementation, la tonalité, la performance… Nous avons une collection de base de couleurs primaires qui peuvent décrire le son de n’importe quelle voix, qu’il s’agisse d’une chanteuse de gorge touvine ou de Mariah Carey », confie l’inventeur de Pandora au webzine musical Tiny Mix Tapes.

L’objectif de Tim Westergren, qui a joué du piano dans des groupes de rock pendant une dizaine d’années à l’issue de ses études de composition et de théorie musicale, et qui s’est formé aux techniques d’enregistrement en studio et à l’utilisation avancée de logiciels de MAO (musique assistée par ordinateur), n’a rien d’académique. Il est au contraire très pragmatique. Sa volonté est de parvenir à faire des recommandations musicales au plus grand nombre qui se basent essentiellement sur les qualités intrinsèques de la musique. Et non pas, comme sur les stations de radio hertziennes, sur le plus petit dénominateur commun des auditeurs en terme de goût. C’est selon lui le meilleur moyen d’exposer de nouveaux artistes à leur public potentiel. « Une station de radio ne peut diffuser qu’une seule et même playlist à tout le monde. Mais les auditeurs sont si différents qu’il est très difficile de tous les satisfaire. Je pense que c’est, pour partie, une des raisons de l’homogénéisation des playlists en radio. Si vous voulez vous adresser à la plus large audience, vous aurez tendance à programmer les tubes les plus prévisibles et déjà bien usés d’artistes connus. La radio y réussit très bien depuis longtemps, mais c’est sa limite », observe Tim Westergren.

En janvier 2000, le jeune musicien entrepreneur crée la compagnie Savage Beat Technologies pour mener à bien son projet, avec deux associés qu’il a convaincus de le suivre : un ex-compagnon d’études déjà créateur de plusieurs entreprises, Will Glaser ; et un prospère homme d’affaires californien, Jon Kraft. Au mois de mars 2000, les trois associés parviennent à boucler une première levée de fonds de 1,5 million de dollars pour financer l’amorçage du projet. Savage Beat Technologies peut alors recruter le musicologue en chef de son Music Genome Project, nouvelle marque déposée, en la personne de Nolan Glasser.

J’ai choisi de concevoir la musique pop/rock comme une espèce musicale à part entière

Ce compositeur de musique classique et de film, pianiste de rock et de jazz à ses heures, et musicologue diplômé de l’université de Stanford, s’est passionné pour la musique de la Renaissance lors d’un séjour prolongé à Paris, sur laquelle il a écrit un thèse de doctorat. « J’avais vraiment besoin de savoir ce qui caractérisait cette musique », se souvient-il pour le New York Times. L’étude systématique qu’il a dû mener pour en analyser toutes les formes le prédisposait à s’investir dans le projet de Tim Westergren. Nolan Glasser va être l’architecte des cinq sous-génomes initiaux du Music Genome Project de Pandora – Pop/Rock, Jazz, Hip-hop/Electronica, World Music, et Classique – à partir desquels vont être déclinés plus de 500 genres et sous-genres musicaux. Chaque chanson, qui finit par être rattachée à l’un des cinq sous-génomes, est représentée par un vecteur contenant les valeurs de 150 à 450 « gènes » différents, analogues aux gènes déterminant les caractères des organismes dans le domaine de la génétique.

« L’idée de base de Pandora était de voir si nous pouvions aborder la musique d’un point de vue presque scientifique ; c’est pourquoi nous avons retenu le nom de Music Genome Project », explique Nolan Glasser au site américain Ars Technica. La référence au « Human Genome Project », ou projet de génome humain, n’est pas innocente. Le musicologue en chef de Pandora va en faire son fil conducteur : « les biologistes sont parvenus à comprendre l’espèce humaine en identifiant tous les gènes individuels de notre génome ; c’est la façon dont chaque gène individuel se manifeste ou s’exprime qui fait de nous ce que nous sommes en tant qu’individus, et qui définit comment nous sommes liés aux autres : plus étroitement à ceux de notre famille, mais aussi, indirectement, aux personnes qui partagent nos mêmes attributs physiques, capacités sportives, etc. »

« Nous voulions nous attaquer à tour de rôle à chaque « espèce » distincte de musique – et nous avons naturellement commencé par la plus dynamique dans l’industrie musicale : la musique pop et rock », raconte Nolan Glasser. « J’ai choisi de concevoir la musique pop/rock comme une espèce musicale à part entière, puis de déterminer quels gènes individuels composent son génome. D’un point de vue musicologique, on peut décomposer l’identité musicale d’une chanson pop/rock avec les paramètres fondamentaux de l’analyse musicale : mélodie, harmonie, rythme, forme, instrumentation, sonorité, paroles, etc. Nous pouvons ensuite décomposer chacun de ces paramètres à grande échelle en traits individuels détaillés et nuancés – ou gènes – qui se manifestent d’une manière ou d’une autre dans chaque chanson pop/rock. »

Chaque gène correspond à une caractéristique de la musique : sexe de l’interprète principal, niveau de groove, ou de distorsion de la guitare électrique, type de chœurs, forme de la composition (avec ou sans refrain, par exemple), etc. Certains gènes sont plus ésotériques que d’autres, comme la notion de « vamping harmony », qui s’oppose à celle de composition en continu. Elle caractérise des harmonies reposant sur la répétition de courtes séquences d’accords, dont James Brown s’est rendu maître. Le vamping harmonique permet de détourner l’attention vers d’autres éléments de la chanson comme les paroles ou son groove rythmique. Il peut aussi lui donner un caractère hypnotique, surtout s’il est combiné avec des rythmes envoûtants. Dans son classique « Superbad », signale Steve Hogan sur le blog de Pandora, James Brown pousse cet art à l’extrême : jusqu’à faire du « vamping » sur un seul et même accord presque tout le long de la chanson.

Décodeurs de chansons

Dans le Music Genome Project de Pandora, les chansons rock et pop ont 150 gènes, les chansons rap en ont 350, et les chansons ou morceaux de jazz en ont environ 400. D’autres genres musicaux, comme les musiques du monde et la musique classique, ont entre 300 et 450 gènes. Plus il y a de gènes, plus la recommandation, qui consiste chez Pandora à déterminer quels titres se rapprochent le plus d’une chanson source pour les intégrer à une playlist, a des chances d’être pertinente. Afin de nuancer encore plus l’analyse, chaque gène se voit assigner un nombre compris entre 0 et 5 par incrément d’un demi-point, ce qui permet de définir son poids dans le génome d’une chanson. En précisant plus finement, par exemple, son degré de gaîté ou de tristesse.

Dès septembre 2000, Savage Beat Technologies commence à recruter une équipe de musiciens formés à l’analyse musicale – qui en comptera jusqu’à une cinquantaine – pour commencer à constituer sa base de données. Il doivent écouter les chansons une à une et, pour chacune d’elle, renseigner séparément les dizaines et dizaines de points de données qui vont permettre de dresser son génome musical. Pour une chanson pop ou rock de quatre minutes, l’opération peut prendre 20 à 30 minutes. Et une bonne heure pour une œuvre classique. À ce rythme, 10 000 chansons sont entrées dans la base tous les mois. Alimenter les cinq sous-génomes du Music Genome Project va nécessiter d’en analyser des centaines de milliers.

Nous passons beaucoup de temps à essayer de dénicher des morceaux de musique qui ont trouvé un public, si petit soit-il. C’est très laborieux

« Comme nous traitons tout à la main, nous ne pouvons pas avoir un catalogue aussi étendu que les autres services », confie Tim Westergren. « Nous avons deux ou trois personnes qui passent en revue toutes les ressources musicales disponibles pour sélectionner de nouvelles musiques. À commencer bien sûr par les classements. Nous devons avoir en catalogue ce que les gens connaissent, parce que c’est souvent à partir de là qu’ils lancent une nouvelle radio. Nous épluchons également les tops de ventes par correspondance, celles des petits labels, les sites de chroniques, etc. Nous passons beaucoup de temps à essayer de dénicher des morceaux de musique qui ont trouvé un public, si petit soit-il. C’est très laborieux », explique-t-il.

Certains éléments codifiés dans le canevas fourni aux analystes musicaux sont purement techniques, comme les battements par minute, la présence d’octaves parallèles, ou celle d’accords plaqués. Mais l’analyse va au-delà de ces paramètres objectivement observables. Dans quelle mesure, sur une échelle de 1 à 5, la mélodie domine-t-elle la composition ? Jusqu’à quel point les paroles sont-elles joyeuses ? Quelles influences (country, disco, gospel, afro-cubaine, funk, celtique…) la musique reflète-t-elle ? Quelle est son instrumentation (bluegrass, électrique, acoustique…) ? Et sa charge émotionnelle ? Est-elle dansante, apaisante, angoissante, excitante ? Dans une gradation qui va du plus accessible à l’avant-garde, où se situe cet enregistrement en particulier ? Autant d’appréciations qui sont nettement subjectives. Il faut parfois recouper celles de plusieurs analystes pour parvenir à un consensus sur la codification. 10 % des chansons analysées le sont par plus d’un analyste.

Tous les sous-génomes ne sont pas traités avec le même canevas. « La world music, par exemple, exige une plus large palette d’instruments que la musique pop. […] Nous adaptons le canevas pour être au plus près de ce que peuvent être les attentes [des auditeurs] dans un genre musical donné. Dans le génome du rap, par exemple, il y a plus de détails sur les paroles que dans celui de la pop, car le rap est beaucoup plus centré sur les paroles. Nous nous focalisons sur leurs schémas littéraires, sur leur formulation et leur restitution rimes, rythme, phrasé, ou sur le caractère plus ou moins blasphématoire des textes », explique Tim Westergren.

En matière de musique classique, l’analyse porte beaucoup plus sur l’œuvre elle-même et sur sa composition – ses constructions mélodiques, harmoniques, rythmiques et formelles -, quand pour la musique pop – ainsi que pour le jazz, le hip-hop, la musique électronique et les musiques du monde -, c’est l’enregistrement qui est au cœur de l’expérience musicale. « C’est particulièrement évident dans le jazz. De nombreuses chansons de jazz enregistrées sont devenues des « standards », parce que pratiquement tous les musiciens de jazz les connaissent. Ainsi, « Bye, Bye Blackbird » [composée en 1926 par Ray Henderson et Mort Dixon, et enregistrée pour la première fois par le Sam Lanin’s Dance Orchestra, ndlr] a été enregistrée par des centaines d’artistes de jazz. La composition originale n’a pas vraiment d’importance en soi : c’est la façon dont elle est interprétée par Miles Davis, Frank Sinatra ou Keith Jarrett qui compte », explique Nolan Glasser.

Les choses se complexifient encore plus lorsqu’il faut introduire de nouveaux genres musicaux non occidentaux dans le génome, comme la musique indienne.

« Presque toutes les chansons pop sont tonales, poursuit-il, avec une tonalité majeure ou mineure et une construction harmonique assez simple, par opposition aux grandes œuvres à mouvements multiples dans le classique. Il y a donc des conventions formelles qui sont utilisées par la majorité d’entre elles. Ce qui les différencie est plus subtile, et se situe surtout au niveau de l’enregistrement. » Dans le cas du classique, l’analyse porte plus sur les grands paramètres musicologiques, dont celui de la texture : la musique est-elle contrapuntique ou polyphonique, par opposition au caractère « homophonique » de la mélodie ou de l’accompagnement d’une chanson pop ; ou bien est-elle monophonique, comme dans le chant grégorien ? Les choses se complexifient encore plus lorsqu’il faut introduire de nouveaux genres musicaux non occidentaux dans le génome, comme la musique indienne, dont les caractéristiques différent totalement de celles de la musique occidentale.

La tâche à réaliser est gigantesque. Elle mobilise de nombreuses ressources humaines. Et la compagnie n’a pas encore vraiment trouvé de débouché commercial. Un an après sa première levée de fonds, Savage Beat technologies, dont le seul modèle économique repose jusque-là sur l’intégration de son outil de recommandation à des bornes d’écoute interactives dans des magasins de disques qui ferment les uns après les autres, se retrouve à cours de cash. Tim Westergren multiplie les pitchs de son projet auprès de dizaines d’investisseurs potentiels, mais il ne parvient pas à les convaincre. L’éclatement de la bulle Internet a refroidi leurs ardeurs. La situation est critique.

Nous savons tous ici que ce que nous avons créé est unique et résout un problème gigantesque

Le jeune entrepreneur va alors réaliser un véritable tour de force : convaincre la cinquantaine d’employés de la compagnie de continuer à travailler sans percevoir de salaire, jusqu’à une hypothétique future levée de fonds. Quelques années plus tard, à l’occasion de la conférence Hustle Con 2015 à San Francisco, il résumera ainsi le discours qu’il leur a tenu pour emporter leur consentement : « Nous savons tous ici que ce que nous avons créé est unique et résout un problème gigantesque. Quand nous utilisons cet outil, nous réalisons tous à quel point il est magique. Il finira par trouver un débouché, car tout le monde aime la musique. Lorsque ce sera le cas, c’est toute notre culture qui en sera bouleversée. Combien de fois dans votre vie aurez vous la chance de participer à une aventure de cet ordre ? »

Naissance d’une radio interactive

En janvier 2004, Larry Marcus, directeur général de Walden Venture Capital, un fonds de capital-risque basé à San Francisco, réunit un tour de table pour refinancer la compagnie, à hauteur de 9,3 millions de dollars. Il y met une condition expresse : l’abandon par Savage Beat Technologies de son modèle de licence B2B, et le lancement, sous un autre nom, d’une offre grand public sur Internet, sous la forme d’un service de radio interactive que son génome musical va permettre de personnaliser pour chaque auditeur. Un nouveau P-DG est nommé à la place de Tim Westergren, qui préfère se consacrer à la stratégie et à l’évangélisation, en la personne de Joe Kennedy. Il faudra encore un an à l’entreprise, qui réalise une nouvelle levée de fonds de 7,7 millions de dollars au mois de décembre 2004, pour développer son application web. Le service est lancé officiellement en septembre 2005, sous le nom de Pandora Radio.

« Dans la mythologie grecque antique, Pandore a reçu beaucoup de dons des dieux, y compris le don de la musique par Apollon. Elle était aussi très curieuse, comme nous le savons tous. Contrairement aux dieux de l’époque, nous célébrons cette vertu et nous nous sommes donné pour mission de récompenser ceux qui sont curieux de musique en leur offrant une expérience sans fin de découverte musicale », indique sur son site la compagnie, qui est devenue Pandora Media. Le succès est immédiat. D’autant que le modèle de l’abonnement, d’abord privilégié, laisse la place à un accès gratuit financé par la publicité. « Les choses ont décollé comme une fusée. Nous avions plus de 10 000 personnes qui venaient s’inscrire chaque jour, alors que nous n’avions fait aucune publicité pour le service », confiera plus tard Tim Westergren.

Octobre 2008 : Pandora recrute 85 000 nouveaux utilisateurs par jour

Au mois de novembre 2005, la compagnie parvient une nouvelle fois à se refinancer, à hauteur de 12 millions de dollars. En mai 2006, Pandora dénombre près de 2 millions d’utilisateurs enregistrés. Son génome musical contient alors 400 000 titres de 20 000 artistes contemporains ayant fait l’objet d’une analyse musicologique. Il ne couvre pas encore la musique latino ni la musique classique, pour lesquelles les analystes musicaux de Pandora développent encore des génomes spécialisés. Quelques mois plus tôt, un article sur le service a fait l’objet d’une accroche en une du Los Angeles Times. Au mois de juin 2006, le Wall Street Journal lui consacre une tribune, sous le titre « New Music To Your Ears » (« Nouvelle musique pour vos oreilles »). Au mois de juillet, la compagnie, qui doit assumer des coûts de copyright relativement élevés, annonce une levée de fonds de plus de 25 millions de dollars. Au mois d’août 2006, Time Magazine classe le service dans les 50 sites web les plus cools de l’année ; le San Francisco Chronicle le désigne comme « le meilleur endroit où découvrir de nouvelles musiques ». Et au mois de novembre, Fortune Magazine qualifie à son tour Pandora Radio de « mécanisme le plus efficace pour découvrir de nouvelles musiques ».

Courant 2007, le service de radio interactive, qui recrute désormais plus de 30 000 nouveaux utilisateurs par jour, en compte 10 millions. Au cours de l’année, trois médias américains (Red Herring, PC World et CNET) lui décernent un « award ». Le constructeur Hewlett Packard intègre le service à ses nouvelles gammes d’ordinateurs portables et de bureau, et l’opérateur mobile AT&T l’intègre en standard à certaines de ses offres. L’inclusion de son application mobile dans le app store d’Apple, dès le lancement de ce dernier en juillet 2008, double immédiatement le taux de croissance de sa base installée, qui atteint 16 millions d’utilisateurs enregistrés au mois d’octobre 2008. Pandora recrute alors 85 000 nouveaux utilisateurs par jour. Mais la compagnie, qui reverse 70 % de ses revenus aux ayants droit de la musique qu’elle exploite, se trouve de nouveau dans une situation financière critique.

Aux États-Unis, un service de streaming semi-interactif comme Pandora, qui doit respecter un certain nombre de limitations le retour en arrière et la répétition d’un titre sont impossibles ; le nombre de sauts pour passer au titre suivant est limité à six par heure ; et il n’est pas possible de n’écouter que la musique d’un seul et même artiste, relève d’un régime de gestion collective obligatoire des droits de la musique, avec des taux de royalties à reverser aux ayants droit qui sont fixés par le Bureau du copyright américain (la Commission américaine du droit d’auteur). Quelques mois auparavant, le Bureau du copyright a revu à la hausse les droits d’exécution publique que Pandora et des services similaires doivent reverser, lesquels doivent plus que doubler d’ici à 2010. Un coup dur pour le service de radio interactive. « J’étais dans le bus quand j’ai reçu le message sur mon smartphone Treo », raconte Tim Westergren au Washington Post. « J’ai pensé : nous sommes morts. Nous perdons déjà de l’argent. Si cette question n’est pas réglée, nous devrons mettre un terme à nos opérations. »

La bataille du copyright

Le Bureau du copyright américain, qui en révise régulièrement le montant, a décidé que la rémunération de l’écoute d’un enregistrement musical sur une webradio devrait passer de 0,08 cent par chanson et par auditeur en 2006 à 0,19 cent en 2010. Multiplié par les millions de diffusions et les dizaines de milliers d’auditeurs que Pandora dessert, cela signifie que l’entreprise devra payer environ 17 millions de dollars de droits d’exécution publique en 2008, calcule Tim Westergren, sur un chiffre d’affaires de 25 millions de dollars. De quoi remettre en question la perspective, qu’il disait entrevoir, que le service devienne rentable dès 2009. Tim Westergren vit d’autant plus mal la situation, et une multitude de petits webcasters américains avec lui dont l’existence est menacée, que l’historique des législations mises en place au fur et à mesure que sont apparus de nouveaux modes de diffusion de la musique les dessert particulièrement.

Ainsi les radios hertziennes traditionnelles, qui reversent des droits d’exécution publique aux auteurs, compositeurs et éditeurs de musique américains, via leurs sociétés de gestion collective ASCAP, BMI et SESAM, ont obtenu dès l’origine, en vertu de l’argument qu’elles assurent gratuitement la promotion des musiques enregistrées, de ne pas rémunérer les artistes-interprètes et les maisons de disques (contrairement à ce qui se passe en Europe, où les radios leur reversent une rémunération équitable en s’acquittant d’une licence légale). Ce privilège est aujourd’hui contesté mais reste en vigueur. Les deux radios par satellite américaines XM et Sirius (qui vont fusionner en 2008) n’ont pas obtenu le même avantage, et doivent reverser entre 6 % et 7 % de leur chiffre d’affaires à l’organisme SoundExchange, qui assure une gestion collective des droits des artistes et des maisons de disques sur Internet (pour le webcasting linéaire et semi-interactif), sur le câble et sur le satellite.

Juillet 2009 : Pandora parvient à un accord avec SoundExchange

En étant tenus de rémunérer artistes et producteurs par titre diffusé et par auditeur, les webcasters comme Pandora sont encore plus mal lotis. En 2010, lorsque les nouveaux taux fixés par le Bureau du copyright seront appliqués, une radio par satellite comme XM devra s’acquitter de 1,6 cent par heure d’écoute et par auditeur, calcule le Washington Post, quand le coût du copyright sera de 2,91 cents par heure d’écoute et par auditeur pour Pandora. L’organisme SoundExchange fait valoir que ces taux de royalties ne sont pas fixés à la tête du client mais en fonction de la marge bénéficiaire que chaque type de média est susceptible de dégager à terme, et que les efforts effectués par les webcasters pour monétiser leur audience sont encore insuffisants. Ainsi en 2008, Pandora ne diffuse pas encore de publicité audio dans ses flux personnalisés. Seules quelques publicités vendues au coût pour mille affichages (CPM) apparaissent sur sa page d’accueil.

Au mois de juillet 2009, Pandora parvient à un accord avec l’organisme SoundExchange, qui accepte de baisser de 40 % à 50 % le coût de diffusion par chanson et par auditeur, avec une rémunération plancher de 25 % de son chiffre d’affaires. Le radio interactive prend alors la précaution de limiter à 40 heures d’écoute par mois la version gratuite de son service, ce qui n’affecte que 10 % de ses auditeurs. Quelques semaines plus tôt, la compagnie a annoncé le lancement d’une version payante et sans publicité de son service, facturé 36 dollars par an. Dans la foulée de l’accord conclu avec SoundExchange, elle parvient à boucler une nouvelle levée de fonds de 35 millions de dollars auprès de plusieurs fonds de capital-risque rassurés par ces derniers développements. Pandora Radio, désormais accessible sur iPhone, Windows Phone et sur les téléphones BlackBerry, a franchi la barre des 30 millions d’utilisateurs enregistrés aux États-Unis. Sur l’ensemble de l’exercice 2009, le service a enregistré plus d’un milliard d’heures d’écoute.

Au mois de mars 2010, Pandora, qui a sorti une nouvelle version iPad de son application, revendique 50 millions d’utilisateurs enregistrés aux États-Unis. Au mois de mai suivant, la compagnie boucle sa septième levée de fonds, d’un montant de 22,3 millions de dollars. Sur l’ensemble de son année fiscale 2010, le service de radio interactive a franchi la barre des 2 milliards d’heures d’écoute. Au mois de janvier 2011, il revendique 80 millions d’utilisateurs enregistrés, et plus de 640 000 sessions actives en moyenne (auditeurs simultanés), contre moins de 170 000 pour CBS Radio, deuxième webcaster du pays. La moitié de ses utilisateurs se sont enregistrés depuis un téléphone mobile, et les périphériques mobiles pèsent plus de la moitié des heures d’écoute enregistrées. C’est l’appli musicale la plus utilisée sur les mobiles, par près d’un quart des possesseurs de iPhone et de téléphones Android, et par un possesseur de BlackBerry sur cinq.

Les raisons du succès

Au delà de son Music Genome Project, deux brevets (ou patentes, dans la terminologie américaine) sont au cœur du succès de Pandora. Le premier, déposé au mois de mai 2001 (US Patent 7.003,51), décrit l’algorithme qui permet, à partir d’un vecteur à plusieurs dimensions (le génome musical d’une chanson source dans lequel sont inscrites ses nombreuses caractéristiques ou « gènes »), de déterminer quelles sont les autres chansons (ou vecteurs à plusieurs dimensions), dans la base du Music Genome Project, qui s’en rapprochent le plus, afin de les inclure dans une playlist personnalisée.

L’algorithme de Pandora calcule la distance entre le vecteur de la chanson source et celui des autres chansons figurant dans la base. Les chansons de la playlist sont sélectionnées en fonction de l’amplitude de leur distance avec la chanson source, après application éventuelle de facteurs de pondération – comme donner plus de poids à un gène particulier dans un genre donné, ou contraindre le moteur d’appariement à prioriser des chansons cumulant de nombreuses petites différences plutôt que celles ne présentant que quelques grandes différences. Cette méthode permet de relier entre elles des chansons très différentes qui présentent néanmoins un ensemble de caractéristiques communes. Ainsi, un utilisateur de Pandora peut-il se retrouver, après avoir lancé une nouvelle station de radio à partir du titre « Don’t Stop Believin » du groupe de soft rock américain des années 1970 Journey, à écouter dans le quart d’heure qui suit la version de la chanson folk américaine « House Of The Rising Sun » enregistrée en 1964 par le groupe britannique The Animals.

Faire des recommandations uniquement basées sur les caractéristiques du son

« Nous avons vraiment adopté une approche fondamentalement différente en matière de recommandation », explique Tim Westergren, qui a décidé de faire l’impasse sur les deux autres systèmes de recommandation existants en dehors de la prescription traditionnelle des radios, des maisons de disques elles-mêmes, des chroniqueurs et autres : le filtrage collaboratif d’une part, popularisé par Amazon, qui rapproche l’historique d’achat de deux utilisateurs pour faire des suggestions (tel acheteur d’un album que vous avez acheté a aussi acheté tel autre album que vous aimerez peut-être) ; et la recommandation éditoriale, qui s’appuie sur des liens de similarités entre artistes renseignés au sein de gigantesques bases de données relationnelles, comme All Music Guide aux États-Unis, et établis sur des critères plus culturels ou sociaux que musicaux.

« Nous avons totalement renoncé à un système comme à l’autre et nous nous sommes dit : nous allons vraiment chercher à comprendre ce qui caractérise le son d’une musique, et faire des recommandations basées uniquement sur les caractéristiques de ce son. C’est la première fois qu’une entreprise se base sur une description détaillée de la musique pour promouvoir la découverte », poursuit le fondateur de Pandora. D’autres systèmes de recommandation verront le jour ultérieurement, comme celui utilisé aujourd’hui par Spotify, qui s’appuieront eux aussi, mais pas seulement, sur des données extraites du signal audio par des machines, et non par des humains. Seul le système de recommandation belge Musimap entreprendra une démarche similaire dans le courant des années 2010, en s’appuyant sur l’expertise de quelques dizaines de musiciens et musicologues pour construire sa base d’appariement.

Le deuxième brevet au cœur du succès de Pandora, déposé au mois d’avril 2006 (US Patent 11/3980,563), décrit des systèmes et méthodes de génération et de modification d’une playlist en tenant compte du retour d’informations contextuelles. Ces systèmes et méthodes développés par Pandora permettent, par exemple, de tenir compte du fait que l’auditeur d’une station de radio personnalisée apprécie d’écouter la chanson « House of The Rising Sun » interprétée par le groupe The Animals à la suite de la chanson « Stairway to Heaven » de Led Zeppelin, ce qu’il peut manifester dans l’interface de Pandora en cliquant sur un pouce levé, et non à la suite de la chanson « Aqualung » de Jethro Tull, ce qu’il peut aussi manifester, en cliquant sur un pouce baissé.

Par opposition, un système automatisé n’appliquant pas ces méthodes de prise en compte du retour d’informations contextuelles va pouvoir seulement déterminer que l’auditeur qui aime les deux premières de ces chansons aime aussi la troisième, sans pouvoir tenir compte du contexte dans lequel il apprécie de les entendre (la première après la seconde mais pas après la troisième). La génération ou la modification d’une playlist peut tenir compte du retour d’informations contextuelles en provenance de plusieurs auditeurs ou groupes d’auditeurs définis, par exemple, par leur localisation ou leur propension à aimer certains genres de musique. L’interface de Pandora permet la prise en compte d’autres feedbacks de la part de l’auditeur, qui peut demander au moteur de recommandation le bannissement définitif de certaines chansons, ou de démarrer une nouvelle playlist dérivée du titre en cours de diffusion. Il peut aussi ajouter de nouveaux artistes et chansons sources à ses playlists à loisir.

Si vous écoutez un air des Rolling Stones et que vous entendez une partie de sitar que vous aimez, vous pouvez vous plonger d’un clic dans la musique indienne

« Nous avons la capacité de vous permettre de spécifier d’autres critères sur la musique que vous aimez au moment de la création d’une playlist, précise Tim Westergren au site Tiny Mixtape. Et de programmer de nouvelles playlists qui ne sont pas basées sur une chanson dans sa globalité mais sur un élément particulier de cette chanson : le son de la voix, le jeu de guitare, les paroles ou la structure harmonique. Si vous écoutez un air des Rolling Stones et que vous entendez une partie de sitar que vous aimez, vous pouvez vous plonger d’un clic dans la musique indienne, ou dans la musique occidentale qui utilise de plus en plus le sitar. Le monde entier s’ouvre à vous. C’est comme ça que nous espérons élargir notre champ d’action. »

Ces interactions multiples avec ses auditeurs permettent à Pandora d’affiner continuellement la personnalisation de son service. Et à l’auditeur de moduler ou peaufiner continuellement la programmation de ses playlists. Là est certainement la clé de son succès d’audience : permettre à l’auditeur d’écouter instantanément la musique qu’il aime, tout en lui réservant une part de surprise et de découverte, et la griserie de sortir de temps en temps de sa zone de confort en étant tenu par la main.

En route pour Wall Street

À l’orée de 2011, Pandora annonce avoir franchi la barre symbolique des 10 milliards de feedbacks enregistrés avec les pouces levés et baissés de ses auditeurs. « Parmi les nombreux jalons que nous avons franchis au cours des six dernières années, c’est peut-être celui qui nous rend le plus fiers. Nous avons créé Pandora pour personnaliser la radio, pour permettre à chacun de déterminer le son de sa station et pour rendre cela aussi simple et intuitif que possible. L’engagement continu que vous avez tous démontré en utilisant vos pouces est la plus grande preuve que nous avons atteint cet objectif », se réjouit Tim Westergren sur le blog de la compagnie.

Début avril 2011, Pandora confirme son intention de réaliser une introduction en Bourse avec pour objectif de lever 100 millions de dollars, et soumet à la SEC (Security and Exchange Commission), le gendarme de la Bourse américaine, un document qui rend publics ses résultats financiers des cinq dernières années. Entre 2006 et 2010, le chiffre d’affaires annuel de la compagnie, qui repose pour l’essentiel sur la publicité, s’est littéralement envolé, pour passer de 4 millions de dollars à près de 138 millions. Dans le même intervalle, ses coûts d’acquisition des contenus (les royalties reversés aux ayants droit) ont connu une moindre mais non moins vertigineuse inflation, passant de 3 millions de dollars à près de 70 millions. Leur part du chiffre d’affaires de Pandora a cependant reculé sur la période, passant de 78 % en 2006 à 50 % en 2010.

Si la radio interactive américaine n’est toujours pas rentable, ses pertes nettes s’amenuisent. Après avoir atteint un sommet en 2008, à hauteur de 28 millions de dollars, elles n’étaient plus que de 1,7 millions de dollars en 2010, soit moins de 2 % de son chiffre d’affaires. Et la compagnie a récemment connu plusieurs trimestres légèrement bénéficiaires, les deux derniers en 2010. Selon le document remis à la SEC, Pandora comptait 82 millions d’utilisateurs enregistrés à fin janvier 2011, contre 22 millions en janvier 2010, et son génome musical contient désormais 800 000 chansons de 80 000 artistes. La part de la publicité dans les revenus de Pandora, qui diffuse désormais des spots audio, a légèrement régressé, passant de 94 % en 2006 à 86 % en 2010. Mais elle reste très élevée.

Tous les voyants sont au vert pour franchir les portes de Wall Street

Pandora est désormais, et de très loin, le numéro un de la radio sur Internet aux États-Unis en terme d’audience. À la veille de son introduction en Bourse, la compagnie publie ses résultats du premier trimestre 2011, qui a vu son chiffre d’affaires croître de 131 % par rapport à la même période un an plus tôt, à 51 millions de dollars. Elle revendique désormais 94 millions d’utilisateurs enregistrés de son service de radio interactive, en hausse de 77 % sur un an ; et 34 millions d’utilisateurs actifs, en hausse de 88 %. Ses auditeurs ont totalisé 1,6 milliard d’heures d’écoute sur la période : un chiffre qui a progressé de 128 % par rapport au premier trimestre 2010. Malgré une perte nette de près de 7 millions de dollars au cours des trois premiers mois de l’année, tous les voyants sont au vert pour franchir les portes de Wall Street.

Le jour de son introduction à la Bourse de New York, à la mi-juin, l’action de Pandora cote 20 dollars à l’ouverture, pour une valorisation de 3,5 milliards de dollars. Elle atteindra même 25 dollars dans la journée, pour une valorisation de 4 milliards. À la clôture, les 14,7 millions d’actions mises sur le marché par Pandora et ses actionnaires ont permis à la compagnie de lever quelques 235 millions de dollars, et d’atteindre une capitalisation boursière de près de 3 milliards.

Nouveau bras de fer avec les ayants droit

Depuis le début de l’année 2011, Pandora multiplie les partenariats avec des constructeurs automobiles comme Toyota, Ford, General Motors, MercedesBenz et BMW, ainsi qu’avec des fabricants d’autoradios comme Alpine et Pionner, pour intégrer son service en standard dans leurs systèmes multimédias embarqués. De plus en plus d’Américains utilisent le service dans leur voiture, où le mobile l’avait d’abord aidé à pénétrer. La croissance de son audience, cependant, voit son coût d’acquisition des contenus s’envoler. De 33 millions de dollars en 2009, il est passé à 70 millions en 2010, et à 148 millions en 2011, soit une progression de 350 % en l’espace de trois ans. La progression de son chiffre d’affaires a été de 400 % dans l’intervalle, mais la compagnie accuse néanmoins une perte nette de 16 millions de dollars en 2011.

Alors que Pandora poste un chiffre d’affaires record en hausse de 55 % sur l’année 2012, à hauteur de 427 millions de dollars, en même temps qu’une perte nette record de 38 millions de dollars, son P-DG Joe Kennedy, à la tête de la compagnie depuis neuf ans, annonce sa résignation au mois de mars 2013. Toujours en quête de rentabilité, Pandora s’est engagé depuis le début de l’année dans un nouveau bras de fer avec les ayants droit, sur la question du taux de royalties que le service doit leur reverser. Son fondateur, Tim Westergren, conteste toujours la différence de traitement dont son service fait l’objet par rapport aux radios hertziennes.

En devenant opérateur d’une radio hertzienne, la compagnie espère pouvoir bénéficier de l’accord conclu entre les opérateurs de radio américains et l’ASCAP

Dans un billet publié sur son blog, Jay Frank, fondateur du label indépendant DigSin, fait toute la lumière sur cette question. En s’appuyant sur des données du spécialiste américain de l‘airplay Mediabase, il établit que les radios, pour 221 693 diffusions d’une même chanson auprès de 944 millions d’auditeurs, ont versé 29 % de plus que Pandora à ses auteurs-compositeurs. Mais en incluant la part bien plus significative que Pandora reverse aux labels et aux interprètes, que les radios hertziennes ne rémunèrent pas aux États-Unis, ces dernières paient 94 % de royalties en moins que Pandora, ce que son fondateur Tim Westergren vit comme une véritable injustice. Il défend mordicus la résurgence d’un projet de loi mort-né fin 2012, qui assujettirait Pandora à un taux de royalties comparable à celui des radios par satellite, et contraindrait les radios hertziennes à rémunérer les labels et les artistes. Un vieux serpent de mer que la compagnie n’a aucune chance de voir ressurgir à court terme, alors que la nécessité de rentabiliser enfin son modèle économique se fait de plus en plus pressante.

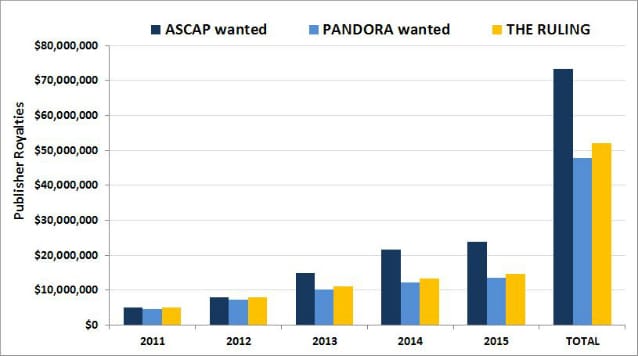

La radio interactive américaine va alors procéder à une manœuvre de la dernière chance, en rachetant une petite radio hertzienne de Rapid City dans le Dakota, KXMZ, dont l’audience potentielle n’est que 70 000 à 100 000 auditeurs. En devenant opérateur d’une radio hertzienne, la compagnie espère pouvoir bénéficier de l’accord conclu entre les gros opérateurs de radio américains et la société d’auteurs ASCAP en 2012, qui fixe à 1,7 % du chiffre d’affaires brut, après application d’abattement standards (de 15 % pour le hertzien, de 25 % sur Internet), le taux de rémunération des auteurs pour leurs opérations de diffusion hertzienne et leurs activités complémentaires de webcasting linéaire et semi-interactif. L’ASCAP refusera à Pandora le bénéfice de ce régime en novembre 2013.

Dans le giron de Sirius XM

En 2014, Pandora, qui pèse 70 % de l’audience de la radio en ligne et aux États-Unis et 8 % de l’audience totale de la radio, voit son chiffre d’affaires atteindre 920 millions de dollars, pour une perte nette de 30 millions de dollars. L’année précédente, la compagnie a lancé son service en Nouvelle-Zélande et en Australie. Les revenus que la compagnie tire de l’abonnement, à hauteur de 188 millions de dollars, pèsent désormais 20 % de son chiffre d’affaires. En 2015, la compagnie procède à deux acquisitions qui vont lui permettre de diversifier ses sources de revenus. Grâce à la première de ces acquisitions, celle du service de billetterie en ligne Tickefly, pour 450 millions de dollars, Pandora va pouvoir vendre des billets de concert en direct à ses auditeurs.

Ticketfly, qui fournit ses services de billetterie en ligne à quelques 1 200 salles et événements de petite et moyenne jauge, a vendu 16 millions de billets pour près de 90 000 événements live en 2014, et réalisé un chiffre d’affaires d’un demi-milliard de dollars. C’est une entreprise en pleine croissance. Ses commissions sur les ventes de billets, de 35 millions de dollars en 2014, se sont élevées à 55 millions de dollars au premier semestre 2015. Le marché visé par Pandora en matière de billetterie n’est pas négligeable. « 40 % des billets de concert ne sont pas vendus, indique son nouveau P-DG Brian McAndrew, la plupart du temps parce que le fan d’un artiste ne sait pas qu’il se produit dans sa ville. »

Au mois de novembre 2015, Pandora fait l’acquisition, pour 75 millions de dollars, des actifs du service de streaming à la demande américain Rdio, qui s’est déclaré en faillite. Alors que la plateforme de streaming Spotify, implantée aux États-Unis depuis deux ans, commence à grignoter son audience, l’opération va lui permettre de lancer une offre de streaming à la demande complémentaire de son service de radio interactive. Quelques mois plus tard, en septembre 2016, la compagnie annoncera la signature d’accords de licence allant dans ce sens, avec Universal Music, Sony Music, et l’organisme Merlin, qui représente plus de 20 000 labels indépendants dans le monde. Elle lance dans la foulée une nouvelle offre sur abonnement à 5 dollars par mois, Pandora Plus, qui offre un plus grand degré d’interactivité. Ses abonnés peuvent désormais réécouter plusieurs fois un même titre, et accéder à son service de radio interactive hors ligne.

2016 : les pertes nettes de Pandora s’élèvent à 518 millions de dollars

Sur l’ensemble de l’année 2015 la compagnie réalise un chiffre d’affaires de près de 1,2 milliard de dollars. Les revenus qu’elle tire de l’abonnement atteignent 220 millions de dollars. Mais ses pertes nettes se sont lourdement creusées, à hauteur de 170 millions de dollars. Son coût d’acquisition du contenu s’élève quant à lui à 610 millions de dollars. En 2016, les pertes de la compagnie atteignent 343 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires de 1,38 milliard. Au cours de l’année 2017, Pandora va céder du terrain à ses concurrents Spotify et Apple Music, dont le modèle de streaming à la demande séduit de plus en plus d’Américains. Au troisième trimestre, ses utilisateurs actifs ne sont plus que 71 millions, contre 81 millions un an plus tôt sur la même période. Son offre Pandora Plus, et sa nouvelle offre premium de streaming à la demande, lancée au mois de mars, ont recruté 5,9 millions d’abonnés.

Au mois de mai, la compagnie parvient à se refinancer à hauteur de 150 millions de dollars auprès du fonds d’investissement Kohlberg Kravis Roberts (KKR), dans des conditions jugées peu favorables par les analystes financiers, Pandora s’engage notamment à reverser un dividende à KKR à un taux annuel garanti de 7,5 %. Un mois plus tard, c’est au tour de l’opérateur de radio par satellite Sirius XM, qui dément tout velléité de rachat, d’injecter 450 millions de dollars dans la compagnie, laquelle revend Ticketfly à perte dans la foulée, pour 200 millions de dollars. Malgré un chiffre d’affaires de la billetterie de 86,5 millions de dollars généré en 2016, la greffe n’a pas vraiment pris. Sur l’ensemble de l’année, les pertes nettes de Pandora s’élèvent à 518 millions de dollars, pour un chiffre d’affaires de 1,46 milliard. Ses revenus publicitaires stagnent autour d’un milliard. L’abonnement progresse encore de 40 % en valeur, à 315 millions de dollars. Mais la situation est plus que critique. Il est temps de passer à autre chose.

Au mois de septembre 2018, Sirius XM annonce avoir bouclé le rachat de Pandora par le biais d’un échange d’actions qui valorise la compagnie à hauteur de 3,5 milliards de dollars. L’entité issue de la fusion va constituer la plus grande société de divertissement audio au monde. Ni Sirius XM, parce que l’avenir de la radio numérique en Europe ne passe pas par le satellite, ni Pandora, que la complexité de la gestion paneuropéenne des droits d’auteur a toujours dissuadé, n’ont jamais eu la velléité de mettre un pied en Europe. L’histoire du premier génome musical au monde est restée jusque-là essentiellement américaine. Le modèle du financement de son exploitation par la publicité n’est jamais parvenu à faire ses preuves. Une nouvelle ère s’ouvre pour Pandora, au sein d’une entité, Sirius XM, depuis longtemps bénéficiaire, à hauteur de 1,17 milliard de dollars en 2018, et qui n’a jamais juré que par l’abonnement.

Philippe Astor